Por Hipólito Pecci

Estamos habituados a tenerlo todo, a contar con todo, y creemos que siempre ha sido así, pero…

No suelo adentrarme en los recovecos de la Historia Contemporánea, y no es que no me llame la atención, al contrario, pero, más bien es, como suele decirse, porque ¡“soy de Antigua”!

Sin embargo, durante el verano, he llevado a cabo algunas lecturas sobre este periodo, y es curioso descubrir cómo cambian los tiempos, ¡y de qué manera!, alcanzando a percibir las notables diferencias existentes entre la épocas de nuestros abuelos y las actuales.

Vamos a remontarnos al comienzo del siglo XIX, cuando, alrededor de mil millones de almas se movían por el planeta, intentando hacer frente a los diferentes episodios bélicos, las guerras napoleónicas y las revoluciones acaecidas en Europa, y que acarrearían, lógicamente, la pérdida de numerosas vidas humanas.

No obstante, a partir de 1850, se producía una etapa de crecimiento de forma generalizada, gracias a las mejoras que se irían promoviendo en ámbitos vitales significativos, y que consiguieron facilitar y optimizar las condiciones de vida.

Si en las primeras décadas el trabajo más común se basaba en la agricultura y la ganadería, fundamentalmente jornaleros en grandes latifundios, ya, en la segunda mitad, surgirían nuevos avances que optimizarían ostensiblemente los rendimientos, y por ende, la obtención de un mayor número de productos.

La fuerza animal utilizada en el campo, que hasta esta época había sido fundamental, iba a ser sustituida, aunque muy lentamente, por vehículos de tracción mecánica, como era el caso de la sembradora, la máquina de trillar, la cortadora, y, a finales de siglo y principios del siguiente, los tractores movidos por motores de explosión, a los que se unirían las ordeñadoras mecánicas, artefactos mucho más rápidos y efectivos que reducían el tiempo de trabajo.

A estas nuevos procedimientos de recolección se sumaron el uso de venenos exterminadores de insectos potencialmente nocivos, de fertilizantes artificiales y nutrientes para el campo, que incrementaron, sobre todo, el nitrógeno y el fósforo y facilitaron el abandono del barbecho, además de comenzar a realizarse la selección de semillas, o la introducción de nuevas especies y el desarrollo de otras, como el cultivo de la patata, las leguminosas forrajeras o los piensos.

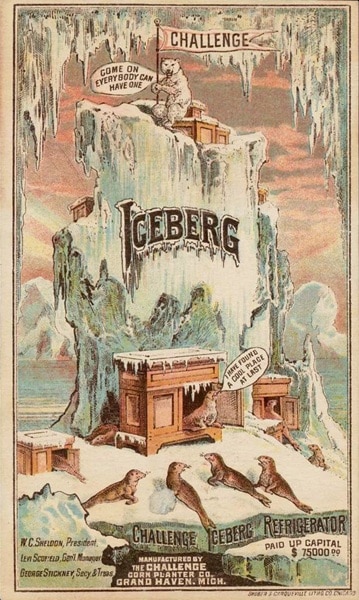

Sumado a todo ello, progresivamente comienzan a producirse progresos en torno a la protección y refrigeración de los alimentos durante sus traslados, de tal forma que, Nicolás Appert (1749-1841) ingeniaría un sistema de envasado en vidrio y, posteriormente, en recipientes de hojalata que conservaban los alimentos en ausencia de oxígeno.

Si este paso resultaba revolucionario, el siguiente constituiría un milagro de la técnica, el frigorífico, que empezaría a comercializarse hacia 1878, suponiendo un salto cualitativo en el almacenamiento y conservación de los comestibles.

Se estaba consiguiendo un progreso, aunque paulatino, en la industria alimentaria, lo que suponía una gran mejora en la dieta, si bien, necesitaba ir acompañado del perfeccionamiento de otras facetas vitales, como el desarrollo de los medios de transportes, que comportaría un mayor despliegue de los suministros en todos los rincones.

De esta forma, se perfeccionarían las carreteras, se produciría la apertura de nuevas rutas, el avance de los medios de transporte, etc.

Durante los primeros años del siglo XIX, en Inglaterra se pondría en práctica el empleo del vapor en algunos vehículos terrestres, desarrollándose esta acción por primera vez en el año 1804, cuando Richard Trevithick, consiguió acomodar una máquina de vapor sobre unos raíles para que sirviera como fuerza motriz de varios vagones, llegando a alcanzar una velocidad de aproximadamente ocho kilómetros por hora.

Tiempo más tarde, en 1825, y también en Gran Bretaña, se inauguraba el primer itinerario férreo del mundo, Stockton-Darlington, aunque no adaptado para uso humano, ya que fundamentalmente su función era básicamente el transporte de materiales.

No obstante, esta eventualidad se solventaría cinco años después, cuando se inauguraba la línea de pasajeros entre Liverpool y Manchester.

A partir de estos momentos, comenzarían a generalizarse las redes de ferrocarriles, de esta forma, el 19 de noviembre de 1837, se inauguraba la primera línea férrea española entre La Habana y Bejucal (Cuba), de 28 kilómetros de distancia, tiempo después ampliada hasta la localidad de Güines.

En la Península, habría que esperar once años para ver el primer tramo ferroviario entre Barcelona y Mataró, siendo la locomotora que inauguró esta línea bautizada como “La Mataró”, y en 1851 Madrid-Aranjuez, recorrido que se realizó en torno a una hora o setenta minutos, tren que sería conocido como “el Tren de la Reina”, por haber contado con el apoyo total de la casa real.

Al comenzar los años cincuenta el tren se estaba generalizando por todo el espacio continental, a tal escala, que, a la altura de 1870, Gran Bretaña contaba con más o menos veinte mil kilómetros de vías férreas, Alemania, con unos dieciocho mil, Austria-Hungría poseía seis mil más o menos, Francia aproximadamente quince mil y España algo más de cinco mil kilómetros.

Este medio de transporte introdujo una serie de ventajas en los diferentes territorios, acortó tremendamente las distancias, acercando unos lugares a otros, apoyando la unificación de los mercados, acontecimiento que favoreció el comercio, no sólo interregional sino también entre los diferentes países continentales, lo que supuso un beneficio para la agricultura, pues contribuyó a una distribución más rápida y efectiva del excedente, ayudando en muchas ocasiones a la aparición de una especialización de la producción.

Por su parte el comercio y transporte marítimo había sido una actividad importante desde siglos anteriores, no había más que ver algunos territorios de clara raigambre naval, que en muchos casos vivieron constantemente de cara al mar, como podía ser la condición de Génova, Venecia, e incluso España.

Con el paso de los siglos y el descubrimiento de diferentes tierras, los países más importantes ya no se concentraban en el Mediterráneo, mar que, como centro comercial, se había quedado pequeño.

Ahora, durante el siglo XIX, el centro neurálgico del comercio marítimo se había desplazado hacia el norte, a países como Inglaterra u Holanda, cuyos astilleros incrementaron la construcción de navíos cada vez más grandes y más potentes.

Hasta los años treinta la fuerza fundamental por la que se estimulaba el desplazamiento de los buques era eólica, pero durante estas fechas se introduce, y experimenta, con las primeras máquinas de vapor, coexistiendo durante las décadas centrales ambos modelos de tracción o movimiento, como se hace patente en la aparición del clipper en 1845, para, finalmente imponerse la segunda variante sobre el velamen, primero por un sistema de rueda, para, posteriormente ser sustituido por la hélice, concediendo a los navíos una gran velocidad.

A ello se sumaría el hecho de que el mundo cada vez se iría haciendo mucho más pequeño, como lo demostraría la inauguración del Canal de Suez, el 17 de noviembre de 1869, que permitiría conectar el mar Mediterráneo con el Mar Rojo sin necesidad de bordear la totalidad de las costas africanas.

Los lentos avances que se fueron sucediendo a lo largo del siglo XIX provocarían una evolución en los tipos de vida como jamás se había visto hasta ese momento, ya que en un corto período de tiempo se había dado paso a nuevos sistemas de comunicación,